10/7 Artist Hsiao-Pao Chao Visit

筑波醫電

On October 7th, 2022, the Joint Commission of Taiwan (JCT) jointly responds to the WHO World Patient Safety Day and holds the “2022 WPSD Webinar: Using Technology to Prevent Mistakes in Surgery” online forum. This event aims to increase awareness of Taiwan’s digital healthcare technology. Moreover, to enhance its recognition in South Asia countries. Also, it aligns with the mission of providing the opportunity for Taiwanese enterprises to gear up to international standards. ACE Biotek develops the “Spark Digital Anesthesia Recording System” for digitized form uploads. Many representative hospitals have implemented this system, such as Cheng Hsin General Hospital, Fu Jen Catholic University Hospital, Veterans General Hospital, Taoyuan General Hospital, Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital, Gang-Shan Armed Forces Hospital, etc. JCT invites ACE Biotek to share digital healthcare performance for international Health professionals.

The operation notes are primarily manual writing, which cannot achieve paperlessly. Also, the data is not digital. In surgery, nurses usually need to put effort into patient care and record physical machine data regularly. In this way, it might cause data loss or error. How to enhance better patient care and allow medical staff to record the patient’s physiological data conveniently and accurately is the unmet issue for medical.

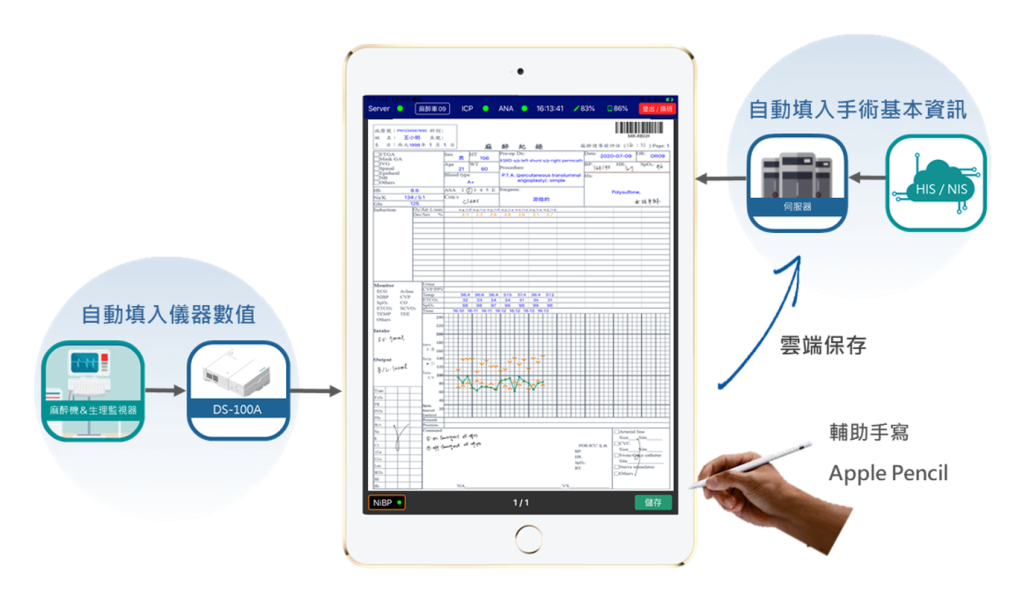

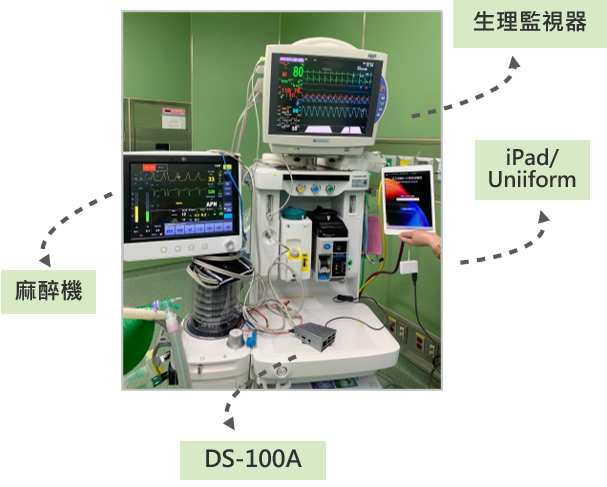

ACE Biotek Director of Medical Solutions Dr. Jason Chou delivers a lecture on “Improving the Operational Efficiency for Medical Staff through Digital Anesthesia Records.” This topic focuses on how to upload and digitize the data during the surgical process. Meanwhile, he shares the technology receiving multiple medical devices (such as physiological monitors and anesthesia machines) automatically and regularly. This technology can record anesthesia conditions and integrate the electronic signature system. Spark system can take the place of manual transcription to improve the work efficiency of medical staff and strengthen the application effort. The interface allows users to easily select the iPad option without learning or adapting to avoid human errors.

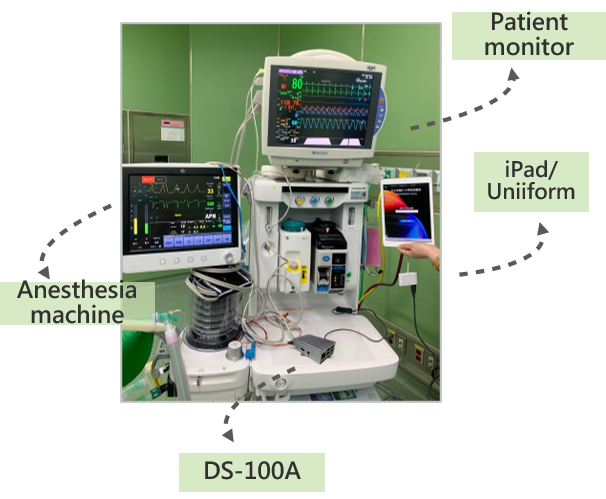

Spark’s feature is to collect and analyze the equipment data through a digital Data Stream (DS-100A) and uploads data to the server. By digitizing medical records on the iPad, it can combine with Apple Pencil for users to confirm the information. Without changing the user’s habits and medical process, hospitals implement Spark fast and easily. All information can be inquired and downloaded through the internet management platform (Web).

Based on over twenty years of wireless technology experience, ACE Biotek has developed business sectors from technology to the medical industry. Integration of the Uniiform digital handwriting system and Gateway (Data Stream, DS) is the new technology. ACE Biotek is devoted to anesthesiology for a safer surgical anesthesia system, dentistry, and ophthalmology. Moreover, to propose nurse workload reduction and medicare quality improvement.

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會(JCT醫策會)響應世界病安日,於111年10月7日(五)辦理「2022 WPSD Webinar: Using Technology to Prevent Mistakes in Surgery」線上論壇。期望透過此活動,宣揚臺灣智慧醫療與資訊科技實力,提升新南向國家對於臺灣的認同與了解,進而帶動與國際接軌的機會。筑波醫電導入「Spark智慧麻醉紀錄系統」電子化表單上傳系統於台灣代表性醫院如:振興醫院、輔大醫院、榮總醫院體系、部立桃園醫院、新光醫院、國軍岡山醫院等有成並獲邀向新南向國際醫衛人員分享成果。

傳統的手術紀錄多是仰人工書寫紙本,無法達到無紙化及資料結構化,手術時護理人員需照護病患、並定時抄寫儀器資料,易造成資料遺漏或疏失。面對複雜的手術環境,如何讓護理人員便利及準確紀錄病患生理數據、並專注於病患照護為重要克服課題。

筑波醫電智慧醫療部總監周佳慶博士於論壇中講授「透過智慧麻醉紀錄 提升醫護人員作業效率」,聚焦於如何將手術麻醉過程中之資訊進行上傳數位化,定時接收多端醫療設備(如生理監視器、麻醉機)資料,即時記錄麻醉事件和內容,並整合醫院電子簽章系統,讓醫護人員更專注病人的照護。Spark能取代人工抄寫提升醫護人員作業效率,強化導入醫院後之應用成效。系統介面簡潔易懂,讓使用者非常直觀地操作平板,不需學習及適應新系統,避免人為錯誤疏失。

Spark的特色為透過微小化的資訊上傳Gateway(DS-100A)蒐集並解析儀器設備的資訊,上傳至伺服器,以數位麻醉資訊系統(iPad平板)來取代紙張,可結合手寫筆(Apple Pencil)完成資訊輸入,不改變使用者的習慣及流程,達到快速無縫導入。所有的資訊均可透過數位化麻醉科系統管理平台(Web)進行資料查詢及下載。

基於20年以上的無線通訊基礎,筑波集團從3C到3醫致力於發展智慧醫院方案,整合Uniiform智慧手寫系統及智慧上傳閘道器(Data Stream, DS)開發麻醉科、牙科、眼科(看得健100)等表單電子化方案,達成手術麻醉系統更安全、節省醫護人員人力、提升醫療照護品質之目標。

On October 6th, 2022, Taipei Economic and Cultural Office in San Francisco holds the Taiwan National Day celebrations banquet at Crowne Plaza Hotel. 500 VIP guests representing government institutions, business and technology companies, education, and other organizations join the event. Taiwan ACE Biotek receives a special invitation to display the antiCOVID19 products, Wallie Screen AI Rapid Temperature Screening System, and O-Ring Automatic Hand Sanitizer Dispenser at the dining hall entrance. Meanwhile, ACE Biotek exhibits the MIT epidemic prevention system technology.

As the pandemic reaches its peak and slows down, the infection rate in the United States decreases. In September, the proportion of employees returning to the office peaked since the epidemic. In San Francisco, a science and technology city, the economic recovery speed has been slower than in other areas. The remote working mode is still the mainstream. However, San Francisco Mayor London Breed regarded office workers and tourists as one of the key groups. She initiated a policy of encouraging employees back to the office to increase the visit from business travelers and tourists. Under the premise of coexisting with the virus, how to protect the safety of employees and ensure business operations are vitally important issues. ACE Biotek launched and manufactured all-in-one epidemic prevention products originally and implemented them in many government institutions, universities, technology companies, and hospitals successfully. With “contactless, accurate, fast” competitive advantages. Wallie Screen can do at least ten people dynamic detection in 0.5 seconds. Besides, the updated functions are mask screening, facial recognition, people count, and TOCC history records. The O-Ring dispenser uses the patent infrared sensor to provide precise spraying. With the impact buffer, fallen of it can be avoided.

ACE Biotek aims to provide digital medical solutions and epidemic prevention products and has many representative partners worldwide. Until now, ACE Biotek has COVID19 prevention experience in America, Hawaii, Japan, Lithuania (Europe), Vietnam (Southeast Asia), etc. Recognized by the Taiwan Trade Center San Francisco branch, the guests give the best feedback to the company. This event brings together several intelligent attendees. At the entrance, temperature screening and hand cleansing processes can ensure the event goes on. The ACE Biotek US Office Representative Wayne Kang indicates the necessity of standard control equipment in the post-epidemic era to ensure employees’ health and large-scale events. ACE Biotek will continuously provide the best healthcare solutions for Americans and the Taiwanese.

駐舊金山台北經濟文化辦事處於10月6日晚間假美國舊金山灣區福斯特市皇冠假日酒店,舉行中華民國111年國慶酒會,邀請約超過500位以上的政府代表、商業與科技公司、各教育界領導或其他組織機構等參與。筑波醫電受邀支援防疫雙星「AI雙眼龍熱像儀與O-Ring淨手機」於晚宴廳出入口,同時展示國產防疫系統特色。

隨著疫情趨緩,美國感染率下降,在今年9月時員工回到辦公室上班的比例達到自疫情爆發以來的高峰。原為科技重鎮的舊金山經濟復甦相較於其他區域緩慢,遠距辦公仍是主流,然而舊金山市長倫敦‧布里德(London Breed)把上班族和遊客視為重點目標之一,他自9月份起推動讓員工重返辦公室的政策,重現商旅會議及旅遊人士的人潮回流。在與病毒共存的前提,如何保護員工安全及確保企業運營?筑波醫電透過自行研發及製造的防疫雙星,成功為國內外的政府學研單位、大型科技半導體廠、醫院等達到高規管控,兩款產品具「無接觸式、精準、安全」優勢,並提供多功能all in one整合。AI雙眼龍熱像儀能在0.5秒內偵測10人以上體溫,並具備口罩辨識、人臉辨識、人流計次或者醫院TOCC查詢。O-Ring手部消毒機則利用紅外線偵測專利噴灑技術,抗震底座防傾倒。

筑波醫電致力於智慧醫療方案及防疫產品的開發,在國內外已有許多代表性合作夥伴,目前已將防疫產品推廣至美國、夏威夷、日本、立陶宛(歐洲)、越南(東南亞)等,獲得外貿協會的肯定,國慶晚宴貴賓體驗後都給予極佳好評。本次活動匯集各界重要人士,出入口的「量體溫、淨手」管控能讓與會貴賓不必擔心有防疫漏洞,確保活動順利進行。筑波醫電駐美代表康偉忠參與晚宴並指出疫後必備的常規設備重要性,能確保員工返回公司上班的健康保護、亦可用於大型活動,將持續推廣優質產品為全美及中華民國人民健康而努力。

國家科學及技術委員會111年主辦「2022 Kiss Science-科學開門,青春不悶」活動,10月份的5個週休假期,規劃360場以上的活動,期望透過讓青年學子參觀場域,提升對台灣科研發展成果的認知,並接軌未來趨勢、開拓視野,活化創新思維,提高國家的全球競爭力。

本次活動為歷年最大規模,筑波醫電在國內推廣智慧醫療能見度佳,獲邀為展示場域之一。本次活動以「科學定序」為主題,將向學子們展示太赫茲(Terahertz, THz)應用於藥錠及病理檢測的技術、AI人工智慧搭配智慧醫院的各項應用如Uniiform智慧手寫系統、愛多芬ECG心電圖貼片、防疫系統(雙眼龍熱像儀、O-Ring淨手機等),期望傳承業界的實務經驗予學界,達到產學交流之目的。

筑波醫電擁有豐富的科研技術方案,預計於10月15日(六)上午在筑波醫電大樓帶領各界學子參觀,歡迎12歲以上之國高中、大學生、各界先進踴躍報名,共同響應提升人類醫療健康品質及ESG永續發展。

活動網站/報名:https://kissscience2022.merxsmart.com/motion.asp?newsid=11980&menuid=14232&lgid=1&siteid=100611

(本專案聯繫窗口:中華民國產業科技發展協進會(下稱產科會)李怡蓁小姐,服務電話:(02)2325-6800,分機893;電子郵件信箱: jessielee@mail.caita.org.tw。)

筑波醫電網站:https://www.acebiotek.com/

筑波醫電Facebook粉絲團:https://www.facebook.com/Acebiotek/